|

|

|

| 本版导航 |

各版导航 |

视觉导航 |

标题导航 |

选择其他日期报纸

|

|

年 |

|

月 |

|

|

|

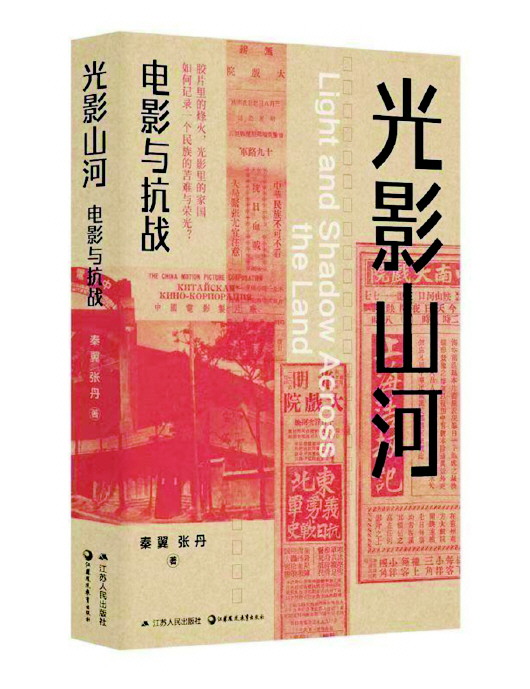

胶片里的家国记忆

——读《光影山河:电影与抗战》

皖西日报

作者:诸纪红

新闻 时间:2025年08月07日 来源:皖西日报

父亲留下的檀木箱底压着几张民国电影海报,《风云儿女》的粗粝墨痕早已褪色,边角却始终平整。年幼时我不懂这些纸片的意义,直到翻开秦翼与张丹的《光影山河:电影与抗战》,才明白那代人对胶片的执念,原来是烽火岁月里炽热的家国记忆。

这部著作以十四年抗战为时间轴心,串联起大后方、根据地、沦陷区纷繁复杂的电影生态。作者基于对千余份档案的严谨考证,将电影置于民族存亡的宏大框架中审视。书中并未沉溺于悲情叙事,而是冷静剖析影像在战时承担的多重功能:它既是凝聚人心的宣传工具、彰显不屈的抗争符号,也是民众不可或缺的精神慰藉与影人艰难求存的经济手段。当我们跟随文字穿行于重庆防空洞里的剪辑室、延安窑洞前的露天放映场、苏州河畔租界摄影棚的铁皮屋顶下,会骤然领悟:那些在硝烟中持续转动的胶片,实则是战火里民族文化坚韧不息的呼吸。

上海沦陷后影人的处境尤为艰险。书中记载苏州电影厂转移设备的场景令人心颤:工人们将摄影机拆解藏入菜筐,“放映机太重,只好拆下镜头分头带走,机身沉入郊外荷花塘。”这些零件在民间秘密保存七年之久,抗战胜利后竟有七成被打捞重用。老放映员吴印咸在回忆录中写道:“我们在油灯下擦洗生锈的零件,有人忽然说,只要胶片还在转,银幕上的人还活着,咱们就能撑到天亮。”这种朴素的信念,正是贯穿全书的灵魂所在。

书中对人物肖像的刻画充满温度。读到孙明经的章节时,我久久凝视书页。这位金陵大学教师背负十六毫米摄影机穿越枪林弹雨,四年间拍摄四百卷胶片,记录下中国农村在战云笼罩下最后的安宁景象。他在日记里叮嘱自己:“拍下他们如何播种收割,如何放线敬神,要让子孙知道,战火不曾烧尽人间烟火。”那些影像中老农腼腆的笑容,孩童追赶放映驴车的剪影,成为特殊时期民族韧性的珍贵见证。学者固守书斋是气节,而孙明经以脚步丈量国土的姿态,同样彰显了知识分子的战时担当。

延安的露天放映场则展现了另一种生存智慧。面对进口胶片断绝的困境,电影团创造性地使用X光片替代;缺乏音响设备,放映员便现场对口型配音。当纪录片《生产与战斗结合起来》放映到日军轰炸村庄的镜头,观众席突然站起一位老汉高喊:“那是我家炕头的纺车!”真实的共鸣在此刻迸发。书中提及该片在重庆影院放映时,经理在票房旁立起木牌:“看过此片而愿捐薪一日者,请留名于墙”。粗朴的土墙很快布满层层叠叠的签名,这是城市对另一种抗战形态的深切声援。

电影史里常埋藏着令人惊叹的发现。上海“孤岛”时期,李萍倩导演的《茶花女》生动演绎巴黎爱情故事,当女主角念出“这世界从不同情弱者”的台词,全场观众竟爆发出雷鸣掌声。这掌声原是沦陷区民众心照不宣的抗战密码。而备受争议的《万世流芳》里,李香兰饰演少女的临终特写,被许多观众解读为对东北沦陷的无声控诉。书中精妙地拆解了这类影像的明暗文本:“日伪当局能禁绝《怒吼吧中国》,却拦不住《三笑》里唐伯虎挥毫题写的‘山河’二字成为观众心照不宣的图腾。”文化自信的惊人韧性,在此刻纤毫毕现。

《光影山河》所述种种,终归是千万普通人的心灵史。当作者记述胶片抢救工程中发现的画面:某座小城影院废墟里,半焦的银幕架上挂着未映完的胶片,上面定格着农民耕作的侧影。我们终于懂得,那些被战火灼烧过的影像,从来不是冰冷的史料,而是一个民族将血脉刻进光阴的生存见证。在遗忘比炮火更残酷的今天,这些定格在胶片里的目光,依然守护着民族记忆的堤岸。

|

|

|